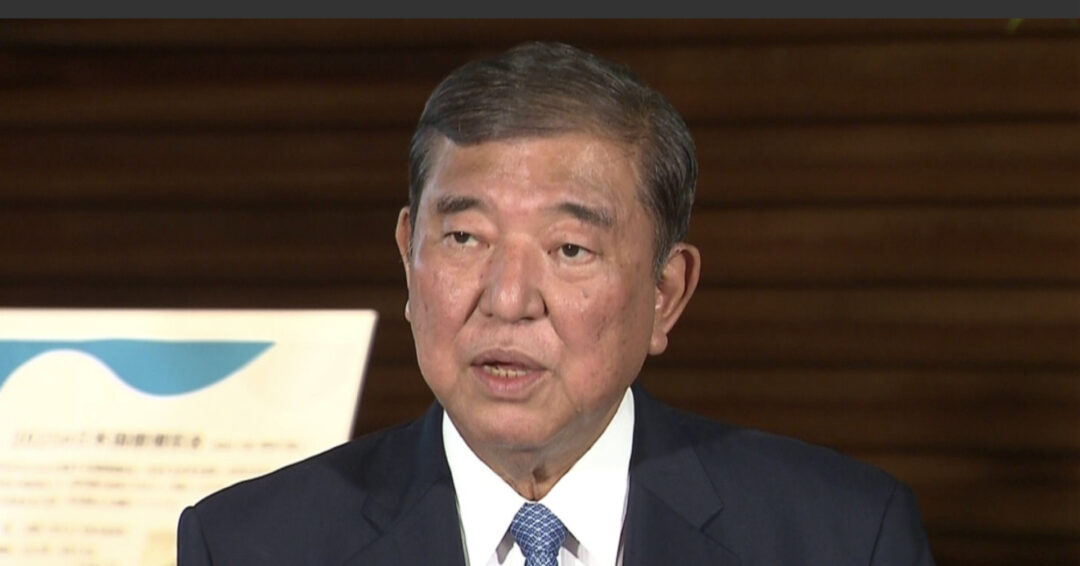

2025年9月7日、石破茂首相が辞任の意向を固めた。翌9月8日に国会議員と都道府県連代表の書面提出が予定され、両者の合計で過半数に達すれば臨時総裁選の実施が決まる段取りだったが、党の分断回避を優先し、前日に首相自らが一歩先に身を退く判断を下した格好だ。

直近、自民党内では参院選の敗北を受け、臨時の裁選実施を求める動きが広がっていた。党所属の国会議員は295人。このうち臨時総裁選を「実施すべきだ」とする議員はすでに130人あまりに達していた。党内唯一の派閥を率いる麻生太郎・最高顧問が前倒し実施を明言したほか、石破内閣の閣僚・政務三役からも賛同が相次いだ。都道府県連でも47のうち少なくとも18が実施を求める方針を決定し、さらに2県連が賛成方向で意見集約を進めていた。

首相は先に開かれた両院議員総会で「物価高対策」や「米国の関税措置」への対応など懸案に道筋をつけることが自らの責任だと強調し、「地位に恋々としがみつくものではない。しかるべき時にきちんと決断する」と述べていた。8日の書面提出を待たずに退陣を選んだのは、その「しかるべき時」を今と見定め、党内の対立と混乱を最小限にとどめる狙いがあるとみられる。

今夏の参院選では、首相が「必達目標」とした与党の過半確保がかなわず、自民・公明両党は衆参いずれでも過半数を割り込んだ。結党以来初めての「二院過半割れ」という厳しい結果を受け、首相は選挙翌日に「国政の停滞は招かない」と続投を表明したが、党内では連敗の責任を問う声が噴出。麻生最高顧問、菅義偉副総裁、岸田文雄前首相という経験者トリオとの会談でも、責任の明確化を求める圧力は弱まらなかった。

議論の舞台は、意見交換の「両院議員懇談会」から意思決定機関である「両院議員総会」へと移った。懇談会は予定を大きく超えて4時間半に及び、首相辞任を求める声が相次いだ末、執行部は総会開催を決定。並行して、中堅・若手議員の間で臨時総裁選を求める署名集めの動きが加速した。こうした内向きの緊張が高まる一方で、石破首相は横浜のTICAD出席や韓国・インド首脳との会談など外交通いを活発化させ、政権の遂行能力を示そうとした。

今月2日、両院議員総会は参院選の総括を取りまとめ、臨時総裁選の是非を問う手続きを正式にスタートさせた。世論調査では「辞任不要」が「辞任すべき」を上回る傾向も出ていたが、党内の対立はむしろ先鋭化し、衆院解散の観測まで流れる混迷ぶりとなった。結局、首相は党内力学の臨界を見越し、臨時総裁選の要求数が確定する前に自ら退く決断に踏み切った。

石破政権の1年弱を振り返る。就任は昨年9月の自民党総裁選での初勝利。10月に第102代首相として内閣を発足させ、賃上げ定着、地方創生、「防災庁」創設などを掲げた。就任からわずか8日で衆院を解散し、政治とカネの問題に厳格に向き合う姿勢を打ち出したが、公認見送りと資金支給のねじれが逆風となり、総選挙は大敗。少数与党での国会運営を余儀なくされるなか、補正予算や当初予算では野党の主張を取り込み、衆参それぞれで修正のうえ成立にこぎ着けた。二院で相次ぐ修正可決は極めて異例で、統治の柔軟性を示す一方、政権基盤の脆弱さも露呈した。

外交では、米国の追加関税への対応をめぐり日米交渉を重ね、日本製鉄によるUSスチール買収を「投資」と位置づける認識共有を進めた。国内では米価の高騰に対処し、選挙前には1人2万円の給付(子どもと住民税非課税世帯の大人に同額加算)を打ち出したが、消費税減税は見送り、将来の社会保障の財源としての意義を説いた。物価高の持続と家計の痛みが消えないなか、選挙は「分配と負担」をめぐる説明力が問われる局面となった。

辞任表明は「内閣総辞職」に直結し、新たな党総裁の選出と国会での首相指名が次の局面となる。与党が衆院でも過半数を割る現状では、政権の再編成は野党との部分連携を前提とした綱渡りが続く。臨時総裁選の要求数が確定する8日以降、選管による手続き、総裁選日程、公約の輪郭、国会指名の力学、そして解散カードの使いどころまで、政治の重心は一気に「次の1年」へと移る。

石破首相は、続投の論理として政策遂行の責任を掲げてきた。しかし、「しかるべき時に決断する」という自身の言葉どおり、最後は政治のコストと分断の拡大を抑える選択を取った。少数与党という制約の下で、合意形成のために形を変え続けた政権運営は、ここで幕を閉じる。焦点は、後継がどの経済運営と外交方針を選び、不確実性の高い議会運営をどう乗り切るかに移った。