リング上から大阪湾を見下ろすと、波打つ水面にパビリオンのネオンが滲む。50年以上の時を超えて、大阪に万博がやって来た。

大阪湾に浮かぶ人工島・夢洲で「大阪・関西万博」が開幕した。来場者は今回の万博の象徴「大屋根リング」に登り、パビリオンや食事の様子をSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に投稿している。開場10日余りで累計来場者は100万人を超えた。

▼ Xで大阪・関西万博公式アカウントも、開幕初日の様子をポストしている。

一方で開催前は予算超過や工事の遅れなど、多くの問題点が指摘された。 これで日本は愛・地球博以来、3度目の「登録博」の開催となる。一度万博について考え直すよい機会だろう。170年以上の歴史を持つ万博とは、そもそも何だったのか。21世紀半ばを見据える今、これほどの予算や労働力を要する祭典は依然として必要なのだろうか。そして今後、日本は4回目(登録博のみをカウント)の万博開催を目指すべきだろうか。

※ 登録博:博覧会国際事務局(フランス・パリ)が認定する、大規模な総合博覧会。日本では、1970年の大阪万博、2005年の愛知万博、そして2025年の大阪・関西万博が開催された。

産業革命のショーケース

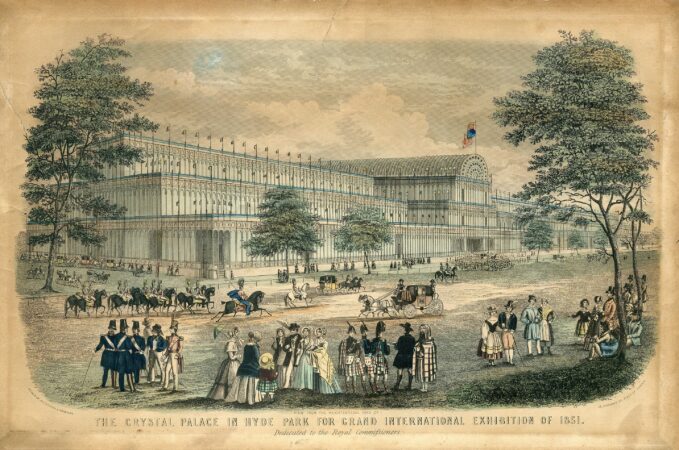

1851年、ロンドン・ハイドパークに幅564メートルのガラス張りの温室がそびえ立った。記念すべき第1回の万博の目玉は「クリスタル・パレス」、鋳鉄とガラスの構造体は産業革命という未曾有の変革を見せつける巨大なステージだった。イギリスはここに蒸気機関や機械織機、植民地から集めた珍品を並べ、「帝国の工場」としての威信を世界に示した。累計600万人が来場し、各国メディアは世界中の技術が一堂に会したと熱狂した。

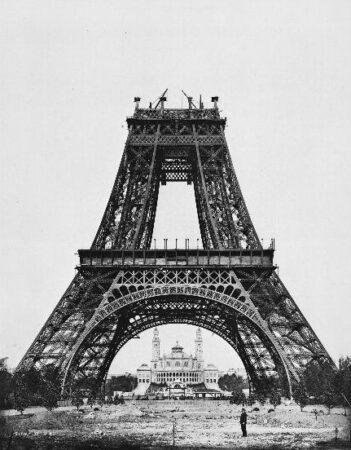

38年後の1889年、フランス革命100周年を祝うパリ万博で、エッフェル塔が生まれた。当初は「醜い鉄骨」と酷評された300メートルの塔が、半年の会期中に200万人を頂上へと導き、パリの風景を一変させた。

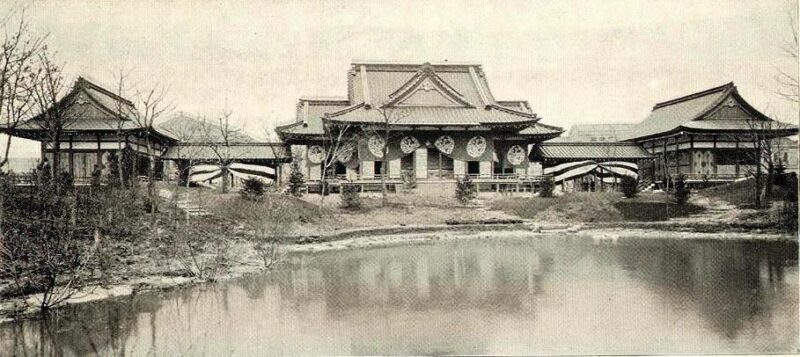

世界各国もまた、万博を「国力を誇示する場」と捉えた。1893年のシカゴ万博では、日本が平等院鳳凰堂を模した日本館と日本庭園を設え、文明国の一員としての存在感をアピールした。開催国アメリカは新古典主義建築の威厳ある列柱を並べ、世界初の観覧車と大量の電化展示で来場者を驚かせた。こうして新技術でシンボルをつくり、未来への遺産(レガシー)を残すという万博のスタイルが確立された。

未来のショーケースから、都市の実験場へ

以上のように黎明期の万博は未来を覗く予告編だった。1876年のフィラデルフィア万博の「電話」や1939年のニューヨーク万博の「テレビ放送」は瞬く間に日常へと浸透した。

一方で万博は「単なる新技術の見本市」ではなく、社会課題と結びついた都市規模の実験場へと変容してきた。今では一般的となった「テーマ」だが、初めて設定されたのは1933年のシカゴ万博だ(「進歩の一世紀」)。その後、テーマの設定は伝統となり、1970年の大阪万博では太陽の塔が象徴する「人類の進歩と調和」、2005年の愛・地球博では「自然の叡智」が掲げられた。2025年の大阪万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」だ。 技術とともに「語られる物語」が重要視されるようになったのである。

万博開催と残るもの

インターネットと交通網の発達により、情報も人も簡単に移動できる時代が到来した。例えばAppleやMetaが開く自社イベントのオンライン中継は当たり前となり、新技術のサプライズ要素は希薄化した。結果、世界に「まだ知らない新技術・未来」はほとんど存在しなくなった。実際、今回の万博の構想にあった「空飛ぶ車」は今なお飛んでいない。私たちは「未来」に乏しい万博を目の当たりにしている。

ただ会期は2025年4月13日から10月13日と、まだまだ開幕したばかり。いざ閉幕を迎えて振り返った時、この万博にどのような意義を見いだせるだろうか。前回の大阪万博や愛・地球博が残したものと同等の「レガシー」を実感できるのだろうか。それとも、もしかすると開催主体の大阪府にとって、今回の万博は夢洲の開発とそれに続くカジノを含むIR(Integrated Resort:統合型リゾート)の前章に過ぎないのだろうか。

ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国など、かつての開催の常連国がすっかり開催しなくなって久しい。この万博期間を通じて、日本が万博開催を担う意義を今一度、問い直してみたい。